编者按:光钟,是一种大型复杂精密装置。在实验室中,它往往占地十几平方米,运行环境必须恒温、恒湿、隔振,条件极为苛刻。正因如此,将光钟送入太空,难度巨大。

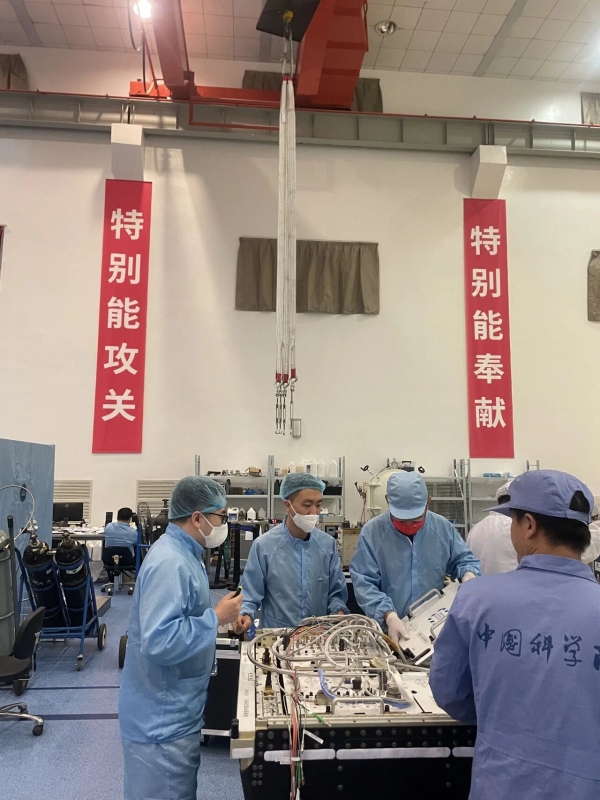

在中国科学院国家授时中心牵头下,联合中国科学院上海技术物理研究所、中国科学院大学杭州高等研究院、国防科技大学等多个团队,以全新的物理思路,逐一攻克了技术与工程上的重重难关,最终成功研制出我国首台空间光钟,并搭载于空间站梦天实验舱。

夏健,中国科学院大学2024级博士研究生,培养单位为中国科学院国家授时中心,导师为常宏研究员,研究方向为冷原子锶光钟。

从“地面”到“太空”的挑战

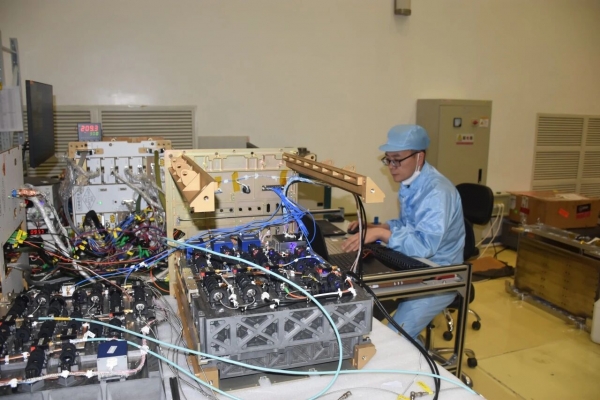

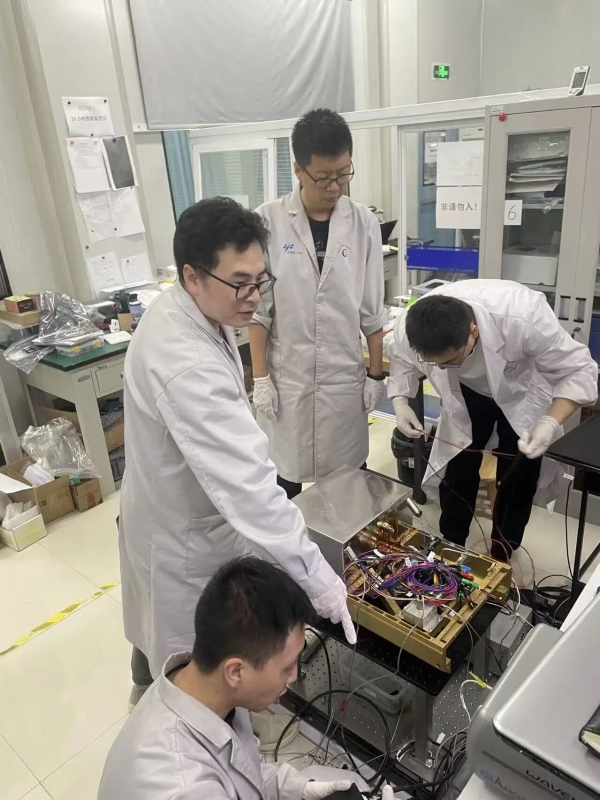

“我于2017年进入国家授时中心,那时的中心,正承担载人航天空间应用系统高精度时频实验系统的研制任务。我加入到了最具挑战的光钟团队,主要负责软件系统的设计工作。在导师的指导下,我全身心投入项目,参与攻克光钟“上天”的难题。”

天地协同,精准“把脉”

“空间光钟成功发射入轨后,我们随即进驻中国载人航天有效载荷运控中心,开展在轨实验任务。然而,挑战依然存在,一是在轨运行的空间光钟缺乏实验室的专业测试设备,只能依靠有限的遥测数据和工程参数来判断其状态;二是实验指令需通过运控中心远程注入,但在测控弧段之外,是无法对光钟进行控制和监视。因此安全与可靠,是决定实验成败的关键。”

时间之梦,照亮星空

“看着从空间站传回的冷却原子团图像,我满怀自豪,这不仅标志着我国在空间冷原子物理领域迈出了关键一步,还为高精度空间光钟的研制和应用铺平了道路。现在的我对未来充满期待。我深知,自己的科研梦想正随着祖国的空间站一同运行——它或许微小,却如时间频率信号般准确而坚定。”

光钟是以原子在光波波段跃迁频率为基准的高精度计时装置,其频率不确定度已经达到10-18量级、比传统微波钟高出2–3个数量级,有望重新定义国际单位“秒”。

近年来,国家授时中心在光钟研究领域屡获突破:2023年,锶光晶格钟通过守时氢钟和卫星链路溯源国际原子时,实现绝对频率测量;利用弗洛凯技术抑制浅光晶格中的隧穿效应,获得线宽达Hz量级的钟跃迁谱线,获中国光学十大进展提名奖;2025年,空间光钟在国际上首次实现在轨碱土金属激光冷却;同年,成功研制出频率不确定度优于2×10-18的锶光晶格钟,使中国成为继美国之后第二个实现该指标的国家,标志着我国在光晶格钟研制方面已步入世界领先行列。